2025年は戦後80年となる節目の年。戦争終結の要因となったのは広島と長崎への原子爆弾投下でした。その甚大な被害について、被爆者の方々に体験を直接語っていただける時間は永遠に残されているわけではありません。実相を知り史実を学ぶことが、平和について考えるきっかけになり、未来への希望につながります。

ここハワイには、日本軍の攻撃により日米開戦となった場所、真珠湾があります。この中にあるアリゾナ記念館のビジターセンターには、被爆から10年後に白血病により12歳で亡くなった佐々木禎子さんが折った折り鶴が飾られています。戦艦ミズーリ記念館では、広島・長崎原爆投下80周年の展示がこの夏から始まります。

取材をした人々と場所からのメッセージは、計り知れない犠牲を引き起こす核兵器を理解すること、戦争の悲劇を繰り返さないことでした。歴史が紡がれた場所を訪れ、平和な世界、希望のある未来に向き合ってみませんか?

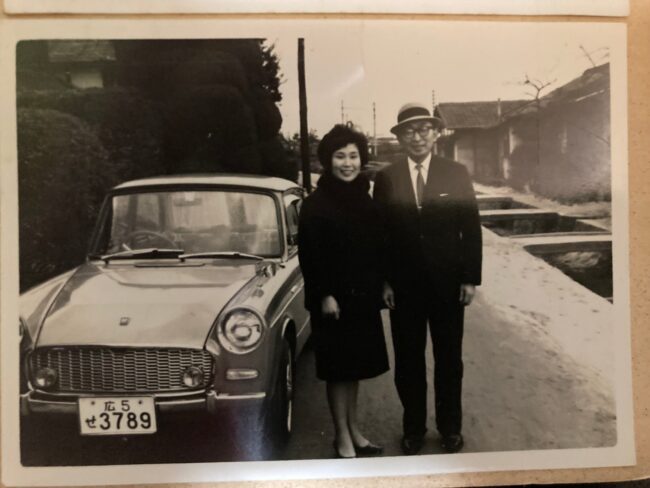

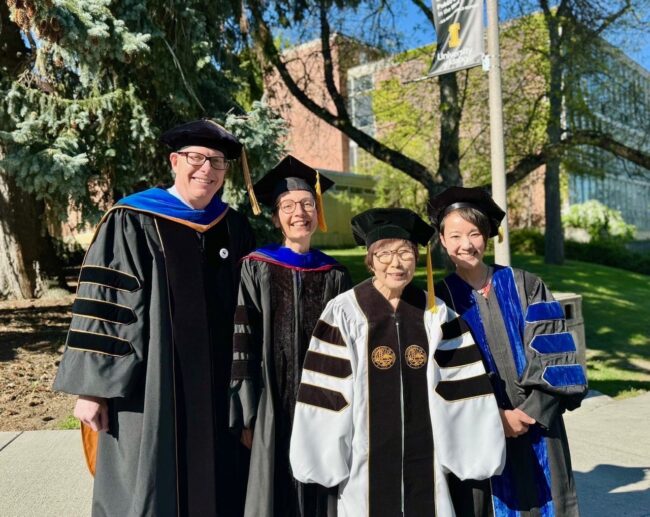

おぐら・けいこ◎1937年8月4日広島市生まれ。8歳のときに爆心地から2.4キロの広島市牛田町で被爆。広島女学院大卒。1962年小倉馨と結婚。夫亡き後、遺志を継ぎ、1984年に「平和のためのヒロシマ通訳者グループ」を設立し、通訳・コーディネーターとして活動。1987年にニューヨークで開催された第1回核被害者世界大会で初の被爆証言を行った。年間およそ2000人に自らの被爆体験を伝え、2023年のG7広島サミットでは、平和記念資料館を訪れた各国の首脳やゼレンスキー・ウクライナ大統領にも被爆体験を証言。2024年日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を授与した際には、ノルウェーのオスロで開かれた記念フォーラムで被爆証言をした。

戦況悪化をたどる1944年

街には軍人さんがたくさんいたのを覚えています。父は菓子問屋を営んでいたので、私たちは甘いものを不自由なく食べることができました。ところが戦況が悪化し、原料が入荷しなくなり、父は軍からの需要がある砥石工場を始めました。

私が小学1年生の頃まで暮らしていたのは、後に原爆が投下される爆心地から1キロ以内のところでした。その後、2・4キロの場所へ引っ越しました。そこで小学2年生になり、8月6日を迎えます。

1945年8月6日。「街がなくなった」と思った

この日は真夜中に空襲警報のサイレンが鳴ったので驚きました。その後も朝にかけて何度も鳴り、防空壕に出たり入ったりの繰り返しでした。父は「悪い予感がするから、学校へ行かないように」と私に言いました。父の予感は的中しました。午前8時15分、私は家の裏の道路に立っていました。ピカッと光ったものを見て、その後に色がなくなり真っ白になったところまでは覚えています。私は爆風で道路に叩きつけられて気を失いました。目を開けると真っ暗で、夜になったのかと思いました。物音一つしませんでした。その中で初めて聞いたのが弟の泣き声でした。家へ入ると、粉々になった窓ガラスが壁一面に刺さり、天井も、屋根の瓦も吹き飛んでいました。

何が起こったのか? と、もう一度外に出たとき、黒い雨が降ってきたのです。放射性物質のウランを含んだ黒い雨です。私の洋服もポツポツと染まっていきました。

私たち家族は、両親も兄弟姉妹も大きな傷を負うことはなく無事でした。父は通常なら爆心地近くにいるはずの時間でしたが、この日はなぜかゲートル(脚絆)がうまく履けずに手間取って出掛けるのが遅くなったことで被害を免れました。学童疎開をしていた兄も無事で、もう1人の兄は広島駅の裏にいて、B29が飛んでいるのを見ていたそうです。そして金魚のフンのような黒い小さなもの、これが原爆ですが、それが落とされた瞬間を見た直後、B29が急旋回して違う方向へ行ったのを目で追っていたため、爆発の瞬間は見なかったのです。もし見ていたら失明したと思います。兄は山を越えて家に戻り「広島は火の海だ」と言いました。家にいた私たちは、自分の地域に爆弾が落ちたと思っていたのですが、それを聞いて初めて事態を知りました。

この日、小学校へ行き、校庭にいてB29を見た同級生の中には火傷した人もいたことを後で知りました。

原爆の被害は人それぞれです。投下されたときにいた場所、その瞬間の動作など、例え同じ場所にいたとしても、その環境要因で火傷を負う人、生きる人、亡くなっていく人がいました。

爆心地から火が広がり、街は一晩中燃えていました。広島には7本の川がありますが、多くの人が川へ飛び込み、馬など動物も飛び込み、川はいっぱいになりました。

翌日、近所の神社の石段を上がって広島の街を見ると、何もなくなっていました。宮島がすぐそばに見えました。「街がなくなった」と思いました。

被爆者に水をあげてしまった後悔と共に生きた10年間

被害を受けた人たちは、爆弾が落ちた際の避難所とされていた神社や寺を目指しました。私の家は神社のすぐそばだったので、家の前の道路は、髪が焼けた強烈な臭いの中、皆が幽霊のように前に手を上げて黙って何列もの列をなして歩いていました。私の目には手に何か持っているように見えましたが、そうではなく、手や腕から垂れ落ちた皮膚でした。腕を上げていないと痛みに耐えられなかったのです。次の日もその次の日も行列は続きました。皆が神社の石段を上って行きましたが、そこには救護所も何もないんです。たった一人の軍人さんが油のようなものをひどい火傷をした肌に塗っていました。

私の家にも背中にガラスがたくさん刺さった叔父や負傷した多くの人がやってきました。

原爆投下の日から、毎日私の目の前でたくさんの方々が亡くなっていきました。一見火傷などしていない人も被爆の影響で突然亡くなるのです。父は毎日公園に通い、亡くなった方をに付していました。負傷した人たちの体にはハエがたかるので、子どもたちはそのハエをうちわで追い払うのが仕事でした。

負傷者が発する言葉は、「水」という一言だけでした。ある人が私の足首をつかんで「水を…」と求めてきました。近くの井戸水を汲んでその人にあげたところ、水を飲んだ後に私の目の前で亡くなってしまったのです。被爆者に水を与えると容体を悪化させるということを知らず、その後10年間は家族にも誰にも言えないトラウマになり、夜になるとその光景が何度も浮かびました。

10年後、初めて打ち明けたのは外国人でした。「Itʻs not your fault.(あなたのせいではないよ)」と言われたのを覚えています。

英語を覚えたのは、空腹を米兵に伝えるため

原爆により、2500人以上が原爆孤児になりました。学童疎開をしていて被害を受けなかった子どもたちが焼け野原の広島に戻ってきても、家族が亡くなっているのです。彼らは焼け残った建物に身を寄せ、靴磨きなどの仕事をしたり、生きていくためにかっぱらい(盗難)をした子もいたといいます。

何もかもが不足し、やがて駅前に闇市ができました。また、アメリカから、特に日系人がいろいろなものを送ってくれました。食べ物や文房具、冬にはオーバーコートが送られ、とても温かくて嬉しかったのを覚えています。「アメリカは憎いですか?」とよく聞かれますが、私にとってはまったくそんなことはありませんでした。一般市民は優しい人たちだと思いました。

いつもお腹が空いていたこのとき、進駐軍の人たちにそれを伝えるために、私は英語を覚えました。最初に覚えた英語は「ハングリー」と「ギブ・ミー・チョコレート」、そして「ハーシーチョコレート」でした。その後、英語をしっかり習おうと思ったのです。

やがて原爆孤児たちを、精神的・経済的に支える「精神親」という取り組みができました。アメリカの人たちが精神親となって、例えば「ハッピーバースデー、◯◯(名前)」とバースデーカードを送るのです。親を亡くした子どもにとって名前を呼んでもらえるほど嬉しいことはなかったはずです。

被爆者であることを隠し、不安と闘いながら明日を生きようとした

原爆投下当初は、原爆という言葉も知りませんし、当然核兵器や放射能についての知識はなく、新型爆弾が落とされたとか、毒ガスの被害を受けたという認識でした。ピカッと光り、一気に家屋が倒壊したので、私たちは「ピカドン」と呼んでいました。10年ほど経ってから原水爆禁止運動が起こり始め、広島にはウラン型、8月9日には長崎にプルトニウム型の核兵器が投下されたということが認知されていきました。

被爆者たちは原爆を忘れようとしました。放射能の恐怖があったからです。火傷もけがもせず、つい先日まで元気でいても、突然亡くなっていくのです。放射能の被害がいつ自分に襲いかかってくるのか、がんや白血病の発症、妊娠しても障害のある子どもが生まれるのではないか? と恐怖に怯える日々でした。私も子どもが二人いますが、生まれるまではとても不安でした。たとえ元気に生まれたとしても、風邪をひいて治りが遅いと、私のせいなのではないかと、いつも疑心暗鬼に陥っていました。被爆者の皆が同じ気持ちです。被爆したことを知られることで広島の中ですら差別が起こるので、誰にも言わず、隠し通すのです。毎日必死に働き、明日を生きようとしました。

通訳、そして英語での被爆証言者としての一歩を踏み出す

私の主人は、シアトル生まれの日系人でバイリンガルでした。生前は広島平和文化センター事務局長、広島平和記念資料館館長等を歴任し、1979年8月6日に向けて平和宣言を書いているときにクモ膜下出血のため、58歳の若さで急死しました。私が41歳のときです。そんな中、私たち夫婦と親交のあった海外のジャーナリストから連絡があり、私に通訳を依頼したのです。私は大学時代は英文学科で学んだものの、結婚してからは専業主婦で子育てと親の介護しか経験がなかったのですが、彼の励ましで通訳を受けることにしました。そして42歳から約20年間、海外から来られる方々、ジャーナリストやメディアのために被爆者のインタビューのコーディネーター兼通訳として活動しました。

その中で、アメリカの高校生のために被爆証言の通訳をしたとき、学生たちから「英語だけでやってほしい。その方が時間を有効に使えて、質疑応答の時間も設けられる」という声が寄せられたのです。私は、核保有国であるアメリカの学生に、第2次世界大戦中に起こったこと、放射能の持つ恐ろしさを正しく理解して、責任感ある賢い大人になってほしいという思いから、英語の証言をすることを決意しました。

知らないことが罪だとわかった…世界へ浸透していく被爆の実相

40年近く前のことですが、最初にアメリカで140人の前で話したとき、全員が「アメリカが日本に原爆を投下したから第2次世界大戦終戦を迎えられた。日本人は助けられたのだ」という認識を持っていました。「私たちは小学校でそう習った」と。私は「戦争が終わったのは事実。でもなぜ3日後に、長崎に今度はウラン型ではない、プルトニウム型の原爆を落としたの? 実験だったのではないの?」と言い、このときは討論になりました。

あれから30年後、カリフォルニアに行きました。第2次世界大戦を知る高齢の方々が私の話を聞き、全員が「知らなかった」と涙をあふれさせたのです。ある帰還兵の方は、「桂子、僕たちは敵同士だったけれど、これからは違うね。核兵器は絶対にいけない」と言い、ハグし合いました。そして車いすの方が「私は広島へは行けない…。でも知らないことが罪だということが今日わかった。私の役目は人に伝えること。私は娘に伝え、娘は孫に伝えていく」と。

最近では、2024年のノーベル平和賞に、核兵器廃絶を訴えてきた日本原水爆被害者団体協議会が受賞した際、ノルウェーのオスロで行われた記念フォーラムで、初めて広島と長崎の被爆者が呼ばれ、世界に証言を届けました。そのときに以前広島で会ったノルウェーの子どもが訪ねてきて、その子の中学校へ行って200人の前で話をしたのです。子どもたちみんなが泣きながら「この日を忘れない」と言っていました。この滞在中、ホテルを出るとオスロの市民の方が氷点下という寒さの中で私を待っていて、サインを求めるのです。前年に開かれたG7広島サミットで証言した私の写真を見たと。あのとき取材に来ていた約6000人といわれるメディアの発信力に驚きました。そして、「あぁ英語ができてよかったな」と思いました。

人を愛すること。想像力と感受性を持って知ること

皆さんに伝えたいことは、人を愛することです。家族、友達、この愛する人たちがいなくなったら耐えられないと思うほどに…。その人の命を奪うのが戦争であり、未来の私たちをも殺してしまうのが核兵器です。無関心ではなく、知ることです。被爆者の遺品を見て、この服を着た人はどんな思いだったのだろう、家族はどう思っただろう、という想像力と感受性を持ってください。一人一人、そういう人たちが国を超えてあふれていき、世界レベルで考えることが大事です。

-650x521.jpg)

____________________

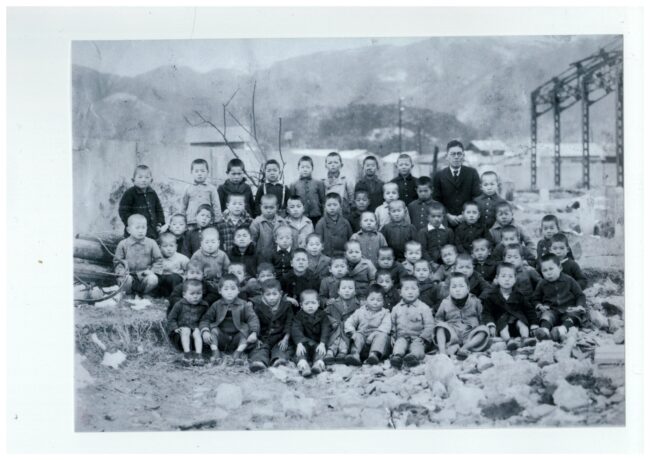

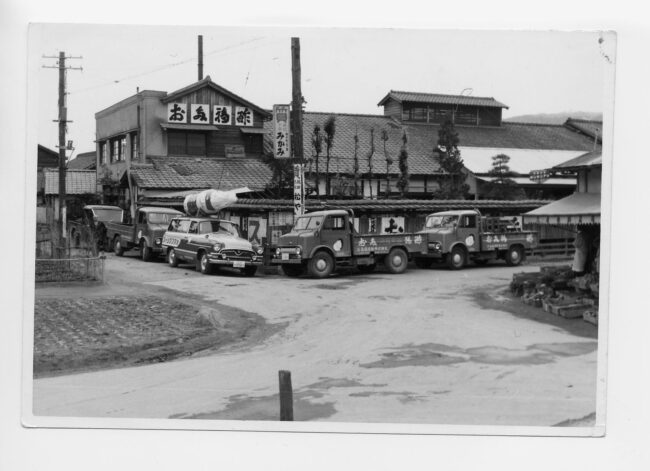

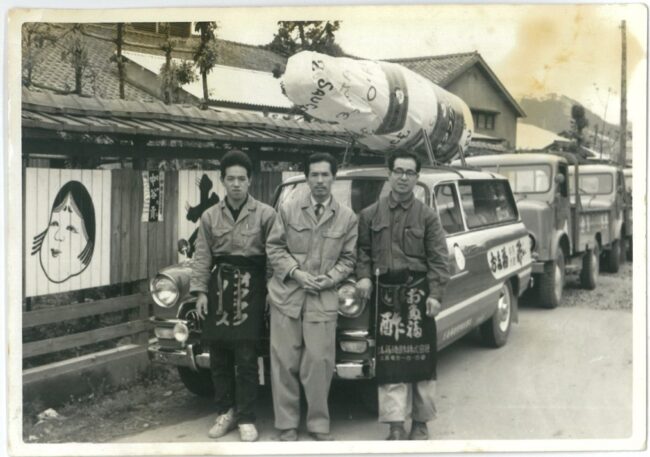

ささき・やすふみ◎1939年8月3日、醤油の卸と酒の小売と、兵士の健康のために欠かせなかった醸造酢の製造を行う佐々木商店の6男1女の末っ子として生まれる。6歳のときに爆心地から1.6キロ離れた広島市横川で被爆。1952年に設立したお多福造酢株式会社は、1975年にはオタフクソース株式会社に社名変更、事業拡大。父親と兄弟で結束し社員と共にオタフクお好みソースの誕生から創業102年となる現在まで成長させた。

戦前、開拓精神にあふれた広島県民はアメリカ移民へ

広島県は農業が盛んで開拓精神が旺盛な県民が多い県でした。田畑や山は全て長男が引き継ぐのが常で、次男や三男は出稼ぎに行かなくてはなりませんでした。これが広島からアメリカへの移民が多い理由だと思います。戦前、私の祖父母もハワイへ移民として渡りました。そこで1年間働いて資金を稼ぎ、オレゴン州へ移住して農地開拓を進めました。その後、クリーニング業で財をなしていました。母は広島で育ちましたが、11歳のときに祖父母に呼び寄せられ、オレゴンで9年間祖父母と共に生活し、英語も学びました。このときの経験が、母のバイタリティーや奇抜なアイデアを生み出すきっかけとなり、後に佐々木商店が繁栄していくにあたって大きく貢献しました。

両親がオタフクソースの前身となる佐々木商店を立ち上げたのは1922年でした。私は6男1女の末っ子として1939年に生まれました。

隣のおじさんと母から、二度命を救ってもらった

1945年8月6日の朝はとてもいい天気だったのを覚えています。疎開先にいた私は、母親が恋しくて爆心地から1・6キロの距離にある横川の実家に戻ったところでした。いつも私をかわいがってくれていた隣のおじさんが私を肩車して、真っ青な空の中に山口県の方から向かってくる飛行機を指さして、「やっちゃん、飛行機だよ。見てごらん」と言いました。私はまぶしさに耐えられず、おじさんに「降ろして」と頼み、おじさんの体に隠れるようにしてその銀色の飛行機を見ていました。それがB29爆撃機、エノラ・ゲイだったのです。

飛行機から黒いものが落ちてきました。そして、ピカッと光った後、ものすごい爆風で私は外から家の中まで吹き飛ばされ、がれきの下敷きになりました。よく「ピカドン」と言われますが、私は「ドン」を聞く前に気を失っていたように思います。意識が戻ったとき、頭が挟まれて痛くて大声で泣きながら母を呼び続けました。その声で、気を失っていた母は意識を取り戻し、私を助け出してくれました。木造2階建の家は倒壊し、全焼しました。母は「あのときやっちゃんの泣き声で意識が戻らなければ焼け死んでいた」と言っていました。すでに社会人だった一番上の兄の職場は爆心地から400メートルの場所でしたが、兄はその日体調が悪く遅れて行ったために、命拾いしました。家の裏にある作業場で仕事をしていた父、北海道に出征していた兄、疎開先にいた他の兄姉たち、家族全員が奇跡的に助かりました。

私たち家族は、いざというときに集まる場所としていた広島市内祇園の親戚の家へ、その日のうちに歩いて行き、家族の無事を確認しました。3キロほどの距離にある親戚の家にたどり着くまでの間、小学校の校庭で朝礼中に被爆した生徒たちや、農道で火傷を追って逃げている人たちを見ました。原爆の熱線による地表面の温度は3000度にも達したのですから、外にいた人はひどい火傷を負っていました。

私を肩車していたおじさんは3年後に原爆症で亡くなりました。もしおじさんの後ろに隠れていなかったら、もし母が建物の下敷きになっていた私を救い出してくれなかったら、私も命を落としていたと思います。私はおじさんと母親から2度、命を救ってもらったのです。

原爆投下後、アメリカの祖父母から届いた服を着て校庭で授業

原爆によって学校の校舎が倒壊したので、校庭で椅子と黒板だけで授業を受けていました。雨が降った日は学校は休みでした。14万人以上の方々が原爆で命を落としたわけですから、火葬場では処理をしきれず、校庭や公園が亡くなった人々をに付す場でもありました。ボコボコになった校庭で、私たち子どもは貝掘りの道具を使って人骨を拾って集めるのが仕事でした。

オレゴンにいた祖父母は、戦時中は強制収容所に入れられましたが、終戦後に解放され、1946年には私たち家族に洋服や時計などの物資を送ってくれました。おかげで私は寒い冬も祖父母から送られた上等なジャケットを身に着けていました。上質なものが豊富にあるので、私は「アメリカというのはすごい国だな」と思い、憧れを抱いていました。

12月には商売を開始。復興の中でオタフクソースが誕生

原爆により75年間は草木も生えないと言われたそうですが、そんなことはなく緑が芽吹いてきました。私の両親も行動が早く、建築資材を集めて横川に小屋を建て、原爆が投下された年の12月には、マルキ食堂という飲食店を始めました。横川地区は、県外や広島の北部から中心地への移動の際に必ず立ち寄る地域で、市場への通り道でもありました。農家の人が米や野菜などの食材を無償で届けてくれたので、闇市で食材調達をする必要もなかったそうです。

アメリカからの救援物資としてメリケン粉(小麦粉)が豊富にあったので、オレゴンで生活した経験を持つ母のアイデアでパンやドーナツも販売しました。戦前の佐々木商店の人気商品だったアイスクリーム販売も再開し、鍋や器を持参してアイスクリームを買いに来るお客さんもいました。食堂は街の人たちでにぎわう場となっていました。

当時、造船所があった広島には武器として使われていた鉄が大量に残っていたので、がれきの上に鉄板を置いて、小麦粉を溶いてクレープのように焼き、その上にネギや薄切りかまぼこなどをのせ、ウスターソースで食べる「一銭洋食」が人気の食べ物でした。

1950年代になると、空腹を満たすため、一銭洋食にキャベツなどをのせて焼く「お好み焼」へと変化していきました。そんな中で、父が製造を再開していたお酢を原料に、鉄板に流れ落ちないようにとろみをつけたお好み焼用のソースが誕生しました。兄弟が力を合わせて働き、私も小学生の頃から、ソースの原材料である野菜の皮むきを手伝っていたことを覚えています。1952年に設立した会社名『お多福造酢』は「多くの人に幸せを。福を広める」という思いが込められています。

思いやり、許し合い、平和な世界が最も大切だという両親の教え

両親は人に対して分け隔てなく接して、困っている人には「食べんさい。飲みんさい」と手を差し伸べていたので、他人からも、お父さん、お母さんと呼ばれていました。両親は「人に嘘をつかれても自分はついてはいけない」、「人に迷惑をかけてはいけない」といつも言っていました。

オタフクソース本社の玄関には、父の言葉を刻んだ碑があります。「真の道を悟り、ざんげし合い、世界平和を心から祈りましょう」。父は自分自身も戦争で傷つき、多くのものを失い、最期は原爆症で亡くなりましたが、「権利ばかりを主張せず、相手を思いやり、許し合う。皆が仲良く、平和な世界であることが最も大切だ」というメッセージを残しました。これが「お多福」であり、その思いはオタフクソースに息づいています。私たちは、それを守り続けていきたいと思います。

周りの幸せが自分の幸せに。思いやりの心は国も人種も関係ない

よく周囲の人たちに「大変だったでしょう?」と言われますが、私は2回も愛する人たちに命を救ってもらったのですから、ありがたい気持ちでいっぱいです。両親の生き方のように、周りが幸せであれば自分も幸せです。

今、心が痛むのは戦争が起こっていることです。なぜ他の国まで侵略して争うのでしょう。欲を出したらキリがありません。戦争は全てを狂わせ、人の心も破壊してしまいます。

周りの幸せを願う思いやりの心は、国も人種も関係ありません。世界中の人たちが思いやりの心を持てる日が来ることを願っています。

-650x872.jpg)

____________________

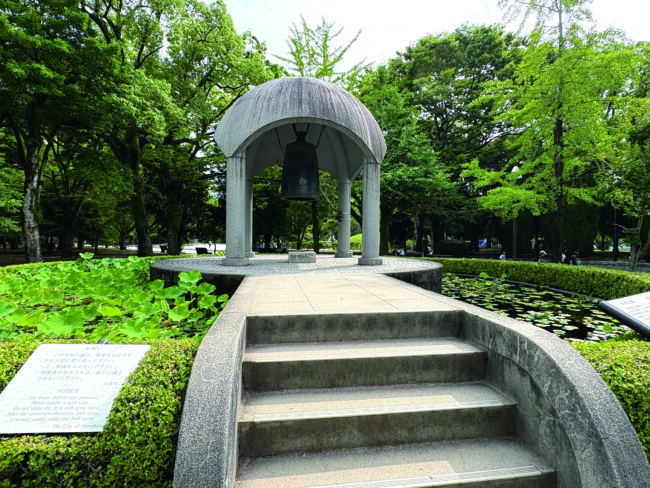

広島市中心部にある平和記念公園。かつては広島市の繁華街でしたが、1945年8月6日に投下された原子爆弾によって一瞬のうちに破壊されました。その後の復興の中で、世界平和を願って爆心地近くのこの場所に作られました。園内には、戦争と原爆の悲劇を理解し、平和な未来を築くための施設やモニュメントが点在しています。今回は、この公園で7歳から英語ガイドのボランティアをしている佐々木駿くんに案内してもらいます。 次回は、実際に広島を訪れてみませんか?

※実際はクイズと史実を織り交ぜたガイドですが、概要のみを記載しています。

原爆ドーム

1915年にチェコの建築家によって設計され、広島県物産陳列館としてオープンしました。1945年8月6日午前8時15分、原子爆弾が投下され、爆心地から約160メートルの至近距離で被爆し、全焼。当時のままの姿が核兵器の廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴えるシンボルとして、1966年に世界遺産に登録されています。

平和の鐘

ドーム型の屋根は宇宙をイメージし、中の鐘の表面には世界地図が描かれています。そこには国境がなく、「世界を一つに」との願いが込められています。核兵器のない世界を目指すこの鐘は、鐘をつく撞座(つきざ)に原子力マークが刻まれ、その反対側には鐘をつく人の心を写す鏡が埋め込まれています。鐘が蓮の葉に囲まれていることにも、実は理由が…。

被爆した墓石

公園内でもあまり知られてない場所の一つです。爆心地から270メートルに位置していた慈仙寺内にあった広島藩浅野家の御年寄岡本宮内さんの墓。原爆によって墓石の上部が周りに吹き飛んだままになっています。

原爆死没者慰霊碑

アーチ型は埴輪の屋根で、眠る霊を守るためにこの形になりました。慰霊碑には「安らかに眠ってください 過ちは繰返しませぬから」という碑文が刻まれています。石室に原爆死没者名簿が納められ、それは日本人だけでなく、8月6日に広島にいたアメリカ人や韓国人なども含まれます。この名簿は1年に1回、外に出して風通しをしています。

原爆の子の像

両手を広げて折り鶴を持つ少女がのった高さ9メートルの像。この少女は佐々木禎子さんで、2歳のときに被爆し、11歳で白血病を患い、入院。回復の願いを込めて鶴を千羽折り続けましたが、12歳で亡くなりました。その後、原爆で亡くなった子どもたちの霊を慰めるための募金が集まり、原爆の子の像が完成。この話は世界に広がり、今も日本や世界各国から折り鶴が送られ続け、像の周りに飾られています。その数は年間で約1千万羽にのぼります。

レストハウス

地上3階地下1階の被爆建造物。壁の一部には当時のままのレンガを見ることができます。1929年に呉服店として建てられ、1944年に燃料会館となりました。1945年8月6日は37人が出勤していましたが、朝8時15分、地下の部屋に書類を取りに行った野村英三さんだけが生き残りました。ここは爆心地から約170m。コンクリート屋根は突き破られ、内部は炎上しました。48歳だった野村さんは84歳まで生きて、至近距離で被爆した中で最も長生きした方とされています。

平和の灯(ともしび)

核兵器のない平和な世界への願いを込めた火。1964年8月1日に点火されて以来、燃え続けています。この火が消えるのは、核兵器が世界から無くなったとき。火の台座は両手首を合わせて空に上げている姿で、願いを手に持っていることを表現しています。この周りに水が満たされているのは、被爆後に水を求めて亡くなった人たちの魂を慰めるためです。

(2025年6月時点で以下はガイドに含まれません。)

広島平和記念資料館

原爆の被害の実相を世界に伝え、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に寄与することを目的として、1955年に開館しました。その後、展示内容を一新、改築などを経て、2019年に全館リニューアルオープン。現在の館内は、「被爆の実相」を伝えるための被爆者の遺品や惨状を示す写真などの展示、「核兵器の危険性」を示す資料や展示、復興と平和な世界へ向かう「広島の歩み」の展示の他、被爆者証言ビデオを見るコーナーも。

G7広島サミット記念館

2023年5月19日から21日までの3日間にわたり開催。G7首脳らの様子を写真パネルなどで紹介する他、会議で使用された円卓とイスに座り、記念撮影することができます。

おりづるタワー

2016年に原爆ドームの東隣に生まれたおりづるタワー。古いオフィスビルを大改装し、屋上を展望台「ひろしまの丘」にして、階下には「おりづる広場」など体験型コンテンツスペースを設け、1階には物産館やオーガニックカフェ、お好み焼店を併設。新たな観光名所となっています。

所有・運営者メッセージ

私は被爆2世ですが、戦争を知らない世代です。広島の街と共に復興し、街に生かされてきた広島マツダとして何ができるかを長年考えてきた中で出合ったのがこのビルでした。屋上から眼下に見る原爆ドーム、その向こうに広がる風景には、緑が広がり、家があり、ビルあり、生き生きと機能している街を一望できます。さかのぼるだけでなく、そこから立ち上がり、復興した人間の強さ、優しさを表現できる温かい場所、未来につながる平和を伝える場所が広島に必要だと思いました。この景色こそがメッセージです。全世界の人に見ていただきたい! という思いで、7年の歳月を費やしてビルを改修し、おりづるタワーを完成させました。

____________________

真珠湾に浮かぶ戦艦ミズーリ記念館は、歴史と意義を伝えるために保存されています。1945年9月2日、東京湾に停泊するこの戦艦ミズーリの艦上で、ダグラス・マッカーサー元帥率いる連合国軍と重光葵外務大臣ら日本代表との間で降伏文書の調印式が行われ、第2次世界大戦は終結しました。日本とアメリカの歴史が深く刻まれる戦艦ミズーリ記念館で、この夏に『ホワイトフラッシュ/ブラックレイン – 広島・長崎原爆投下80周年展示』が開催されます。

アクセス:パールハーバー・ナショナル・メモリアル・ビジターセンターから

無料シャトルバスを利用

TEL : 808-455-1600 / 開館時間 8:00am〜4:00pm(最終入場3:00pm)

入館料:大人$39.99、子ども$19.99

※35分間のマイティ・モー艦内 ガイドツアー(日本語あり)、館内展示の見学込み。ガイドでは、第2次世界大戦中に神風特攻機が戦艦ミズーリに衝突した際の話や、降伏文書調印式の様子などを聞くことができる

ウェブサイト:https://ussmissouri.org/jp/

☝️手荷物の注意

セキュリティー強化のため、パールハーバーのすべての施設では、ポケットにおさまる目安の小さな物を除き、かばん類の持ち込みは禁止されています。バックパック、ハンドバッグ、スーツケース、買い物袋、大型カメラなどはパールハーバー・ナショナルメモリアル入り口近くの手荷物一時預かり所(バゲージ・ストレージ)で有料($7/個)で預けることができます。

☝️持ち込み可能なもの

車椅子、ベビーカー、歩行器、杖、傘、上着、セーター、小型の財布、常備薬、小型カメラやビデオカメラ、携帯電話、密閉可能な小型飲料容器などは持ち込み可能

1945年4月11日、戦艦ミズーリは鹿児島県沖で沖縄戦に参戦していました。午後2時43分、特攻機の一機が低空飛行で向かってきました。撃たれても撃たれても前進し、機体が穴だらけになりながらも飛び続けたこの特攻機は右舷甲板後部へ激突。機体が真っ二つに折れ、左半分は海の中へ、右半部は1階のデッキの上へ。そこから燃料が漏れ、引火し、一面が大火事になりました。鎮火後に発見されたのは、あどけなさが残る1人の特攻隊員でした。

当時の戦艦ミズーリのウィリアム・キャラハン艦長は、国のために命を惜しまず戦い抜いた勇敢な行動をたたえるため、敵兵である日本人パイロットに正式な水葬を行うという、当時としては異例の決断を下しました。翌日、海に静かに滑り落とされたその遺体を包んでいた軍旗は乗組員3人が夜を徹して縫い上げた日本の軍旗でした。…特攻機が激突してへこんだ傷跡は、今も右舷甲板後部に残っています(艦内ガイドツアーより)。

今年4月11日(金)、神風特攻機攻撃と戦艦ミズーリ艦上での水葬の80周年式典が開催されました。 第2次大戦当時のウィリアム・キャラハン艦長の孫であるケアリー・キャラハン氏が基調講演を行い、祖父のリーダーシップと遺志、そして和解と平和について想いを述べました。献花式では、戦争で命を落とした両国の犠牲者を追悼。最後には、参列者が神風機が残したへこみ跡の真上から、船の縁に花を投げ入れました。

艦内には、神風特攻展示があり、当時の手紙、遺品、写真、歴史的背景を通じて80年前の出来事を伝えています。この展示は、日本の姉妹機関である知覧特攻平和会館との協力によるもので、今年で10周年を迎えます。

そして、戦艦ミズーリ記念館では、広島・長崎への原子爆弾投下から80周年となるこの夏、8月12日から『ホワイトフラッシュ/ブラックレイン ー 広島・長崎原爆投下80周年展示』を行います(2026年2月28日まで)。展示品は、広島市と長崎市との提携のもと、理解を深めるために提供された遺品の数々です。この展示は、過去への追悼であると同時に、平和な未来への呼びかけでもあります。核戦争が及ぼす影響と、戦争の廃墟から生まれた平和の永続的なメッセージを探求する、未来へ紡ぐ企画展です。

この記事はライトハウスハワイ2025年8月号掲載時点での情報です。